最近読んだ本、1月のシンポジウムに向けて読んだ本など、少し紹介したいと思います。

田尻英三編著(2017)『外国人労働者受け入れと日本語教育』ひつじ書房

1月のシンポジウムで基調講演をしてくださる田尻先生の編著です。

広く外国人受け入れ施策のフォローや、日本語学校、技能実習生、介護、外国にルーツを持つ子どもなどについても、各論で触れられています。

1月のシンポジウムの前に、是非ご一読を!

星野ルネ(2018)『まんが アフリカ少年が日本で育った結果』毎日新聞出版

いろいろなメディアでも注目されている漫画です。著者の素朴な日常の経験が綴られて、「あ~、あるある!」と思えるような内容もたくさんちりばめられています。

『世界』2018年12月号、岩波書店

ちょっと固め(?)かもしれませんが、「移民社会への覚悟」という特集が組まれています。多方面から外国人受け入れを考える上で、参考になるのではないかなと思います。

植上一希・伊藤亜希子編著(2018)『日常のなかの「フツー」を問いなおすー現代社会の差別・抑圧ー』法律文化社

9月の例会でもご紹介しましたが、さりげに、自分の編著のご紹介を…

わたしたちが思う「フツー」がわたしたち自身を縛り、「フツー」というものさしによって他者との間に線引きする、といったことは、わたしたちの日常のなかにあふれています。私は「外国につながる子どもたち」と「異文化の理解」、「差別・抑圧を乗り越えるために」を担当しています。

外国人のほかに、青年、貧困、ジェンダー/性の多様性、病、高齢者などを扱っています。入門編として読みやすく書いていますので、是非、お手にとってみてください。

このほかにもまだ気になる本で、読めていないものが「積ん読」状態になっているので(汗)、読んだらブログでも紹介したいと思います!

多様な文化的背景を持つ人々がともに認め合い、尊重し合って豊かに生きられる多文化共生の街を実現することを目標に2001年度より活動を始め、2016年度にNPO法人になりました。活動の紹介やさまざまな情報をお知らせするブログです。

2018年11月29日木曜日

2018年11月24日土曜日

シンポジウムのお知らせ

ずいぶん冷え込むようになり、冬の気配を感じるようになりましたね。

隔月で例会を行っていますが、1月の例会は通算120回目の例会となります。

そこで、120回を記念してシンポジウムを企画しました!

市民としての外国人をどう受け入れ、支えていくのか

地域における多文化化は急速に進んでいます。国会では、外国人労働者受け入れ拡大の議論を進めていますが、外国人が来日し、日本で暮らすということは、単に働くことに留まりません。働くことに加え、地域での生活や学び、交流などがさまざまに生じます。多文化共生への取り組みは、今後一層重要性を増すものとなります。

外国人の受け入れに関わる政策動向を広くフォローされ、日本語教育の立場から積極的に発信されている田尻英三先生(龍谷大学名誉教授)をお招きし、政策動向の流れを踏まえて、地域の現実的な課題や対応を位置づけ、考えていきます。当日は、ともいきの活動の重点である外国につながる子どもの教育やキャリア形成、地域における異文化間交流について、パネルトークを行います。

第一部 基調講演

「日本社会における日本語教育の位置づけを考える」田尻英三さん(龍谷大学名誉教授)

第二部 パネルトーク

「外国につながる子どもの教育~進路保障の支援と課題~」

伊藤亜希子さん(福岡大学、NPO法人ともに生きる街ふくおかの会理事)

「外国につながる子どもの高校以後の可能性~在留資格に関わって~」

古城良さん(福岡県行政書士会、NPO法人ともに生きる街ふくおかの会理事)

「外国につながる住民と出会う・支える~公民館行事を異文化間交流へ~」

宮嵜祐子さん(香椎浜公民館主事)

日時:2019年1月12日(土)13:00~16:00

場所:福岡市NPO・ボランティア交流センターあすみん

福岡市中央区今泉1-19-22 天神クラス4階

定員:70名(要申込)

参加費:500円(資料代として)

※NPO法人ともに生きる街ふくおかの会2018年度年会費納入済みの方は無料

主催:NPO法人ともに生きる街ふくおかの会

申込先:「こくちーず」の下記リンク先より申し込みください。

※メールでの申込は受け付けておりませんのでご注意ください。

「市民としての外国人をどう受け入れ、支えていくのか」

https://kokucheese.com/event/i

問合先:NPO法人ともに生きる街ふくおかの会

E-Mail:tomoikifukuoka●gmail.com

(●をアットマークに変えてお送りください。)

☆参考:ご参加の前に、ひつじ書房Webマガジン「未草」に田尻先生が連載されている、「外国人労働者の受け入れに日本語教育は何ができるか」も是非ご一読ください!

ひつじ書房Webマガジン「未草」外国人労働者の受け入れに日本語教育は何ができるか

http://www.hituzi.co.jp/hituzigusa/category/rensai/ukeire/

隔月で例会を行っていますが、1月の例会は通算120回目の例会となります。

そこで、120回を記念してシンポジウムを企画しました!

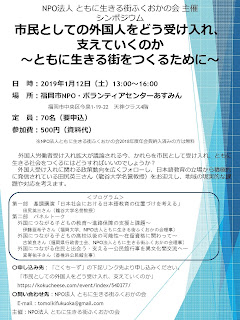

NPO法人 ともに生きる街ふくおかの会 主催

市民としての外国人をどう受け入れ、支えていくのか

~ともに生きる街をつくるために~

(画像をクリックするとPDFファイルで案内をダウンロードできます)

地域における多文化化は急速に進んでいます。国会では、外国人労働者受け入れ拡大の議論を進めていますが、外国人が来日し、日本で暮らすということは、単に働くことに留まりません。働くことに加え、地域での生活や学び、交流などがさまざまに生じます。多文化共生への取り組みは、今後一層重要性を増すものとなります。

外国人の受け入れに関わる政策動向を広くフォローされ、日本語教育の立場から積極的に発信されている田尻英三先生(龍谷大学名誉教授)をお招きし、政策動向の流れを踏まえて、地域の現実的な課題や対応を位置づけ、考えていきます。当日は、ともいきの活動の重点である外国につながる子どもの教育やキャリア形成、地域における異文化間交流について、パネルトークを行います。

第一部 基調講演

「日本社会における日本語教育の位置づけを考える」田尻英三さん(龍谷大学名誉教授)

第二部 パネルトーク

「外国につながる子どもの教育~進路保障の支援と課題~」

伊藤亜希子さん(福岡大学、NPO法人ともに生きる街ふくおかの会理事)

「外国につながる子どもの高校以後の可能性~在留資格に関わって~」

古城良さん(福岡県行政書士会、NPO法人ともに生きる街ふくおかの会理事)

「外国につながる住民と出会う・支える~公民館行事を異文化間交流へ~」

宮嵜祐子さん(香椎浜公民館主事)

日時:2019年1月12日(土)13:00~16:00

場所:福岡市NPO・ボランティア交流センターあすみん

福岡市中央区今泉1-19-22 天神クラス4階

定員:70名(要申込)

参加費:500円(資料代として)

※NPO法人ともに生きる街ふくおかの会2018年度年会費納入済みの方は無料

主催:NPO法人ともに生きる街ふくおかの会

申込先:「こくちーず」の下記リンク先より申し込みください。

※メールでの申込は受け付けておりませんのでご注意ください。

「市民としての外国人をどう受け入れ、支えていくのか」

https://kokucheese.com/event/i

問合先:NPO法人ともに生きる街ふくおかの会

E-Mail:tomoikifukuoka●gmail.com

(●をアットマークに変えてお送りください。)

☆参考:ご参加の前に、ひつじ書房Webマガジン「未草」に田尻先生が連載されている、「外国人労働者の受け入れに日本語教育は何ができるか」も是非ご一読ください!

ひつじ書房Webマガジン「未草」外国人労働者の受け入れに日本語教育は何ができるか

http://www.hituzi.co.jp/hituzigusa/category/rensai/ukeire/

2018年11月11日日曜日

九日連研修会(12月8日)のお知らせ

日差しの心地よい日曜日ですね。

ともいきのメンバー川邊さんより九日連(九州日本語教育連絡協議会)の研修会のご案内をいただきました。

ともいき9月の例会でも介護の日本語が話題になりましたが、介護の日本語に関心をお持ちの方は、是非ご参加ください!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

九州日本語教育連絡協議会 研修会 介護に関わる外国人への日本語指導

ともいきのメンバー川邊さんより九日連(九州日本語教育連絡協議会)の研修会のご案内をいただきました。

ともいき9月の例会でも介護の日本語が話題になりましたが、介護の日本語に関心をお持ちの方は、是非ご参加ください!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

九州日本語教育連絡協議会 研修会 介護に関わる外国人への日本語指導

~『はじめて学ぶ介護の日本語 基本のことば』を使った授業の一例~

在留資格「技能実習」へ「介護」の導入、在留資格「介護」

本セミナーでは、

本書は、日本で介護関係の仕事に就くことを目指し、

当日は介護の現場をイメージした、

学校や行政、ボランティアで介護の日本語に携わる方はもちろん、

本書は、日本で介護関係の仕事に就くことを目指し、

当日は介護の現場をイメージした、

学校や行政、ボランティアで介護の日本語に携わる方はもちろん、

講師:三橋 麻子(明海大学・大原学園 非常勤講師)

丸山真貴子(明海大学・大原学園 非常勤講師)

日時:2018年12月8日(土)13:00~16:30(受付開始:

会場:福岡女子大学 講義棟C302(福岡県福岡市東区香住ヶ丘1丁目1-1)

定員:70名(先着順。定員になり次第締め切ります。)

参加費:1,000円(資料代として。当日受付にてお支払いください。)

申込み:下記、九日連WEBサイトからのお申込みをお願いいたします

問合せ:九日連事務局 kyunichiren1989●gmail.com

※●をアットマークに変えて、お送りください。

主催:九州日本語教育連絡協議会

共催:スリーエーネットワーク

九日連のブログはこちら

2018年11月6日火曜日

11月例会のご案内

朝晩とだいぶ肌寒くなりましたが、ずいぶんと秋らしい気候になってきましたね。

遅くなりましたが、11月例会のご案内です。

11月の例会は、香椎浜公民館の多文化のまちづくり講座と兼ねて行います。

昨年度から、ともいきは香椎浜公民館で多文化のまちづくり講座を行っていますが、今年は、多文化住民を含めての防災マップづくりを行っており、ともいきもアドバイザーとして参加しています。

防災マップづくりとあわせて、昨年実施した多文化のまちづくり講座も11月、12月と行います!

<11月の例会>

日時:11月24日(土)16:00~18:00

場所:香椎浜公民館講堂

テーマ:多文化共生ってどんなこと?~地域の異文化間交流の意義~

講師:吉谷武志さん(ともいき代表理事、東京学芸大学国際教育センター教授)

香椎浜地域は、多文化住民とともに暮らす多様な工夫をしている地域で、香椎浜小学校親子日本語教室よるとも会をはじめ、香椎浜公民館の活動も福岡市のなかで注目されています。

これを機に香椎浜公民館に足を運び、地域の工夫を一緒に考えてみませんか。

*資料準備のため、

連絡先:「ともに生きる街ふくおかの会」事務局メール

tomoikifukuoka●gmail.com(●をアットマークに変えてお送りください)

☆12月は「暮らしで困るってどんなこと?」を12月16日(日)10:00~12:00に香椎浜公民館で開催する予定です♪

遅くなりましたが、11月例会のご案内です。

11月の例会は、香椎浜公民館の多文化のまちづくり講座と兼ねて行います。

昨年度から、ともいきは香椎浜公民館で多文化のまちづくり講座を行っていますが、今年は、多文化住民を含めての防災マップづくりを行っており、ともいきもアドバイザーとして参加しています。

防災マップづくりとあわせて、昨年実施した多文化のまちづくり講座も11月、12月と行います!

<11月の例会>

日時:11月24日(土)16:00~18:00

場所:香椎浜公民館講堂

テーマ:多文化共生ってどんなこと?~地域の異文化間交流の意義~

講師:吉谷武志さん(ともいき代表理事、東京学芸大学国際教育センター教授)

香椎浜地域は、多文化住民とともに暮らす多様な工夫をしている地域で、香椎浜小学校親子日本語教室よるとも会をはじめ、香椎浜公民館の活動も福岡市のなかで注目されています。

これを機に香椎浜公民館に足を運び、地域の工夫を一緒に考えてみませんか。

*資料準備のため、

連絡先:「ともに生きる街ふくおかの会」事務局メール

tomoikifukuoka●gmail.com(●をアットマークに変えてお送りください)

☆12月は「暮らしで困るってどんなこと?」を12月16日(日)10:00~12:00に香椎浜公民館で開催する予定です♪

登録:

コメント (Atom)